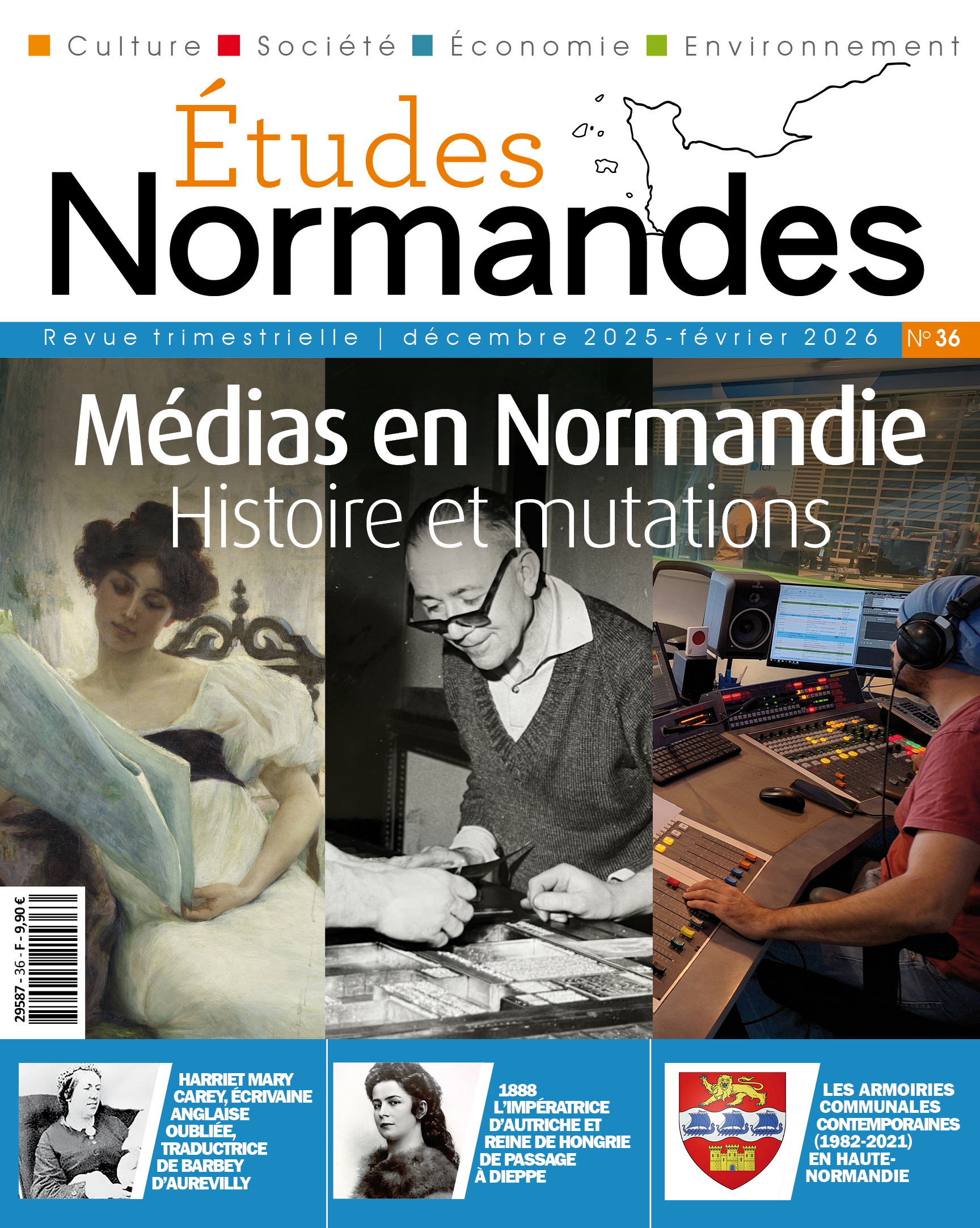

Les médias en Normandie : histoire et mutations

Les médias occupent toujours plus de place dans nos vies. Au-delà de l’actualité, ils nous guident dans nos activités quotidiennes. Ils participent de l’acquisition de nos connaissances. Ils nous permettent de nous situer dans les échanges des idées. Ils sont patrimoine et culture. C’est dire qu’il est important de mieux connaître ceux qui nous sont les plus proches, dans notre région de Normandie.

La Normandie est terre de médias depuis leurs premiers pas sous forme imprimée. Elle est riche de grande diversité, au risque de l’excès et du morcellement. Elle se révèle dans les dernières décennies une terre d’expérimentation et d’invention, qu’il s’agisse de nouveaux supports, de manières de traiter l’information, de maîtrise d’un management indépendant, voire de faire connaître cet univers au public, y compris le plus jeune. Il était alors intéressant d’interroger ce que la création d’une grande région normande en 2016 avait apporté à nos médias.

Face à une si riche histoire, il fallait que le dossier s’ouvre sur un large panorama restituant la chronologie et les lieux. Il est complété de coups de projecteurs concernant Rouen, la période révolutionnaire ou l’essor d’après-guerre de Paris Normandie. En forme de clin d’œil intervient le regard caustique de Flaubert sur la presse de son temps et surtout sur les hommes qui la faisaient.

Le paysage contemporain appelait la compétence du géographe, qui livre une description fine des territoires comme des acteurs médiatiques. Forme de complément à ce flot de faits, de données et de connaissance, le parcours incarné de François-Xavier Lefranc, homme de presse né à la charnière de la Normandie, vient apporter sa chair au travers de l’entretien. Des monographies enrichissent l’approche générale, qu’il s’agisse d’Ici Normandie la radio, des magazines de France 3 Normandie, de La Manche libre, d’Actu 76 ou du Poulpe. Parler des médias appelait à s’intéresser à ceux qui les font vivre, les journalistes, et au Club de la presse, ainsi qu’à ceux qui la font connaître par l’éducation aux médias et à l’information.

À la question de l’effet de la grande région Normandie sur l’organisation et le contenu des médias, on ne peut que constater que les particularismes perdurent, les frontières n’ont pas bougé, à l’image des radios et télévisions publiques dont les équipes conservent leurs anciens territoires, tout comme les quotidiens et les hebdos régionaux. Cependant, en Normandie comme ailleurs, on assiste à une perpétuelle mutation de tous les supports, soucieux d’attirer et de fidéliser un public zappeur et à la recherche d’un nouveau modèle économique.

Bonne lecture !

Jean-Marie CHARON, sociologue, CNRS – EHESS UMR 6098,

et Béatrice PICARD, ancienne rédactrice en chef du Guide économique de la Normandie / ÉcoNormandie